Claudia Ferrazzi : “Une fois que vous avez la fièvre pour un art, vous y revenez !”

Ancienne conseillère culture d’Emmanuel Macron, Claudia Ferrazzi avait imaginé le Pass culture, aujourd’hui mis à mal. Elle se dédie aujourd’hui à faire entrer les artistes dans le monde de l’entreprise. Rencontre.

Vous avez été conseillère culture d’Emmanuel Macron entre 2017 et 2019 et, en tant que telle, avez été à l’origine du Pass culture, aujourd’hui remis en cause. Quel était le projet ?

L’idée du Pass culture s’inscrivait dans une réflexion plus vaste, qui n’a finalement pas été menée jusqu’au bout, et dont il n’avait pas vocation à devenir l’alpha et l’oméga. Le constat de départ était que le choix fait depuis plusieurs décennies en France était celui d’une politique culturelle de l’offre. L’idée étant que, grâce à la liberté de programmation et de création, on aurait une telle diversité que le public serait au rendez-vous, chacun trouvant chaussure à son pied.

Mais une politique de l’offre pure est un peu dangereuse, car excluante pour beaucoup de publics. Cela a fait naître le sentiment qu’en quelque sorte les industries culturelles, celles qui vivaient du public, relevaient de la culture populaire, tandis que la culture subventionnée était destinée à l’élite culturelle du pays. Ce qui créait quand même une fracture ! Notre réflexion en 2017 a donc été, en écoutant les uns et les autres, de commencer à faire réfléchir le monde culturel à ça, par des choses importantes et d’autres plus anecdotiques. Parmi ces dernières, des outils, dont le Pass culture. L’idée était de dire : “si je donne à une population le pouvoir de choisir, si je fais évoluer l’offre et la demande ensemble, est-ce que je n’obtiens pas quelque chose d’intéressant ?”

C’est la part du Pass culture dédiée aux projets menés au sein de l’Éducation nationale qui a été remise en cause en premier. Qu’en pensez-vous ?

L’engagement pour qu’une partie du Pass culture soit liée à l’école était vraiment un point fort de 2016-2017, avec les engagements pris sur l’éducation artistique et culturelle. Il était indispensable de donner aux enseignants davantage de moyens pour mener des actions. Le constat, c’est qu’une fois que vous avez la fièvre pour un art, après vous y revenez ! C’est dommage qu’on ait renoncé à la partie la plus simple à couper, celle pour laquelle il n’y aura pas de manifestations, mais qui est la plus utile pour notre société.

Pourquoi cette volonté d’aller chercher de jeunes publics en milieu scolaire ?

Il y avait un trou énorme de politique culturelle du côté des adolescents et des jeunes adultes, puisqu’on avait beaucoup travaillé sur les familles et sur les enfants à l’école. D’où cette interrogation : “Est-ce qu’on ne peut pas tester un système où la politique de la demande et la politique de l’offre s’ajustent, où les établissements seraient obligés pour recevoir cette aide d’ajuster l’offre, la demande pouvant alors avoir un petit pouvoir ?” Moi, ce qui m’intéresse énormément, c’est justement ces tentatives. Je suis une fan absolue du Goncourt des lycéens, parce qu’il y a d’abord une sélection de quinze titres par l’Académie Goncourt, et ensuite ce sont les lycéens qui choisissent. Les libraires disent d’ailleurs que c’est très prescripteur. On a vraiment réfléchi dans cette optique-là : comment faire des tentatives pour injecter de la demande dans l’offre. Mais il ne s’agit pas d’oublier la création pure qui ne peut qu’être subventionnée, soutenue par des établissements, par des experts, le monde des critiques, des commissaires…

Les réductions des budgets alloués à la culture font actuellement polémique. Y a-t-il un risque de ne penser la culture qu’en termes d’utilité immédiate ?

Non, je crois plutôt que pendant plusieurs décennies on a perdu de vue la partie appliquée. Or, c’est exactement comme la recherche. Il ne peut pas y avoir de recherche appliquée s’il n’y a pas de recherche pure, qui n’a pas d’application, donc ne génère pas de revenus ! De même qu’un artiste en résidence à la Villa Médicis peut ne pas être productif pendant 12 mois, mais ce n’est pas pour autant que ce n’est pas utile. Il faut être clair sur le fait que ces deux pôles sont nécessaires, et je crois que beaucoup de décideurs n’ont pas le sujet en tête. Mais, quand même, il existe une partie appliquée, que je pousse, moi, à l’extrême dans ce que je fais aujourd’hui. Je suis par ailleurs administratrice de Gaumont. Si vous n’avez pas de public, le film suivant n’est pas produit, il n’existe simplement pas.

Justement, le système de financement du cinéma est également régulièrement l’objet de critiques. Comment préserver l’exception culturelle française en la matière ?

La réalité, c’est que c’est un système qui fonctionne, quand on compare à ce qui se passe ailleurs en Europe. Et non seulement ce système est solide, mais il ne demande pas une vraie contribution au contribuable puisque c’est la fréquentation du cinéma qui finance le cinéma. Comme le prix unique du livre, ce sont des choses structurantes qui ont sauvé un secteur. C’est assez difficile à contester, les chiffres sont là. Après, d’autres questions se posent, notamment comment préparer les publics de demain ? On peut aller un peu plus loin pour créer une dynamique auprès de différents publics. Mais cela s’applique aussi au musée, et à beaucoup de lieux de culture.

Votre premier poste en culture était au Louvre. Était-ce par goût personnel ?

Dans des parcours comme le mien, quand vous venez des politiques publiques, de l’inspection des finances comme c’était mon cas, à un moment donné vous éprouvez l’envie de l’appliquer à un pan des politiques publiques qui vous intéresse. Après l’inspection des finances, j’ai choisi la culture. Le Louvre est un établissement hors normes à tout point de vue, c’est une école qui permet de tester des choses. J’y suis entrée au moment où étaient mis en place le Louvre Abu Dhabi et le Louvre Lens. Cela posait la question de ce que voulait dire aller sur un territoire avec une collection nationale, avoir un public différent. On a créé le fonds de dotation pendant que j’étais là, ce qui m’a amenée à réfléchir sur la question du mécénat qui m’a beaucoup occupée par la suite.

Vous avez ensuite été secrétaire générale à la Villa Médicis. Quel enseignement en avez-vous tiré ?

Mon premier apprentissage, cela a été une relation quotidienne, suivie, avec les artistes. Cela a changé ma relation avec les artistes pour toujours. Même si au Louvre je suivais le programme d’art contemporain, l’essentiel du sujet était quand même des artistes morts ! À la Villa Médicis, il s’agit aussi de se demander de quoi un artiste a besoin pour rester artiste, mais aussi de la façon dont il peut restituer à la société ce qu’on lui offre en l’accueillant dans cet endroit.

En 2020, vous avez fondé Viarte, qui accompagne notamment les managers d’entreprise à appréhender différemment leur pratique en leur offrant des expériences liées à l’art. Comment est née cette envie ?

On peut dire qu’avec Viarte nous sommes dans une logique de “post-mécénat”. Le mécénat classique, qui par ailleurs est indispensable, me frustrait parce que c’est la dépense la plus volatile : dès qu’il y a un problème, on arrête, et si le patron change et que le suivant a des centres d’intérêt absolument différents, cela s’arrête aussi ! Étant très engagée dans les politiques culturelles depuis longtemps, ayant moi-même été très marquée et sauvée par la littérature, ce qui me fait peur, c’est qu’on fasse passer l’art après tout le reste ! Au-delà de ce côté sécurisant, j’aime bien quand les artistes et les établissements se mettent au service d’une question qui n’est pas la leur. Donc nous procédons un peu comme un cabinet de conseil ou un cabinet de formation. Mon point d’entrée, ce sont les DRH ou les dirigeants d’entreprise. Je définis avec l’entreprise la question qui est la leur et, ensuite, je vais piocher dans le monde de la création des artistes, des processus artistiques, des œuvres, des lieux qui me paraissent pertinents pour y répondre. Parfois on fait des missions très simples qui consistent à modifier des usages, des horaires : mettre un musicien dans une cantine, déplacer un scénariste pour qu’il aide à raconter un problème professionnel différemment, régler un problème de rythme par les percussions ! J’aimerais bien que ce soit une sorte de boîte à outils où les gens viennent prendre ce dont ils ont besoin.

Concrètement, à quoi ressemble cette boîte à outils ?

Notre dominante, c’est le récit et la narration. On s’est beaucoup inspiré de la Scuola Holden, une école de narration fondée à Turin par l’écrivain Alessandro Baricco. On collabore avec eux pour avoir une vraie question sur le récit. Par exemple, avec Cap Gemini, nous avons une formation qui s’appelle “Dans la peau d’un scénariste”. Il s’agit de comprendre comment mettre en récit et pitcher une proposition. On les immerge dans l’univers de la série, pour ensuite aller sur leur problématique. Avec une compositrice-pianiste, on a réfléchi sur le rythme au sein d’une équipe qui ne fonctionnait pas, ça s’est terminé par un concert de percussions et piano ! Nous utilisons aussi souvent la photographie d’art. Notre combat est d’être présent dans toutes les disciplines. Il s’agit de créer et entretenir le réflexe artistique quelle que soit la question. Pour L’Oréal, avec qui nous travaillons régulièrement, nous avons réfléchi grâce au théâtre classique et contemporain à la question suivante : qu’est-ce qui est immuable, qu’est-ce qui est dans l’air du temps ?

Comment l’artiste trouve-t-il sa place dans ce dispositif ?

Il ne s’agit pas de manipuler le travail artistique, mais de demander à l’artiste de le mettre au service d’une autre question, ce qui souvent le fait bouger lui aussi parce qu’il se trouve face à des yeux, des oreilles différentes. Quand un artiste accepte, on travaille avec lui pour qu’il adapte son travail, fasse cette démarche de traduction au service de la question de l’entreprise. Cela donne lieu à des découvertes, des rencontres incroyables. Le principe absolu, évidemment, c’est que les artistes sont rémunérés pour leur travail. C’est donc aussi une façon de soutenir les artistes différemment…

Avec Viarte, vous avez aussi servi de conseil pour le fonds de dotation Renault… Comment cela s’est-il passé ?

C’était très naturel, parce qu’on partait de leur collection d’art. On ne le sait pas beaucoup, mais Renault est la première entreprise qui a employé à temps plein un artiste, Robert Doisneau ! C’était dans les années 30, il avait 22 ans… On lui doit des photos magnifiques des ateliers et des ouvriers et ouvrières. Par la suite, d’autres grands photographes humanistes ont travaillé pour Renault, dont Marc Riboud. Puis un DRH visionnaire a commencé à faire travailler dans les usines des artistes qui voulaient sortir de l’atelier et du milieu de l’art, comme Arman, César ou Vasarely. On s’est inspiré de cette histoire pour imaginer comment ce lien particulier avec l’art pouvait être rendu contemporain, mis au service des salariés. On a commencé à travailler sur le street art.

Pourquoi l’art urbain ?

Renault a une histoire avec des arts qui étaient en phase de reconnaissance : la photographie, le nouveau réalisme, l’art optique… Mais aussi des arts très populaires, accessibles, comme la photo était en train de le devenir dans les années 30, comme l’est le street art aujourd’hui. Un art qui sort des musées est en train de se faire, veut toucher un public large mais avec une proposition puissante, et est dans la rue comme les voitures.

Vous avez cartographié la collection et fait le choix de vendre quelques œuvres, ce qui a fait polémique…

C’est vrai, on a vendu 33 œuvres, soit un petit 10% de la collection, pour permettre un fonds de dotation et permettre la suite. Ce qui était le plus éloigné de la collection. C’est vrai, cela a produit un petit choc : nous vendions du Dubuffet pour acheter de l’art urbain… Mais c’est justement ça de rendre une collection vivante ! Là encore, il s’agit de soutenir les artistes et leur donner les moyens de faire des choses qu’ils ne pourraient pas faire autrement, tout en aidant Renault à rester une entreprise qui soutient les artistes qui veulent sortir du milieu fermé de l’art.

Quels sont vos prochains projets pour Viarte ?

Comme je vous le disais, la question de la narration, du récit, est devenue une vraie obsession. Aujourd’hui, on manque de capacité à réunir des gens différents, et de différentes générations, autour de récits communs. Récits politiques, mais pas uniquement. On aurait vraiment intérêt à se pencher sur ce besoin qu’a l’Homme de raconter, de se raconter. C’est le seul pan de la création qui n’a pas vraiment d’école, alors que prendre la plume et rassembler autour d’une histoire peut être très structurant. Mon idée est de travailler là-dessus. Nous n’excluons pas de faire quelque chose qui ressemblera à une école…

Propos recueillis par Sophie Pujas

Articles liés

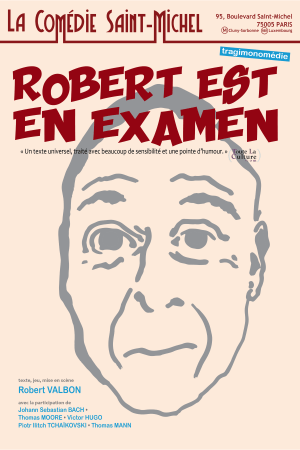

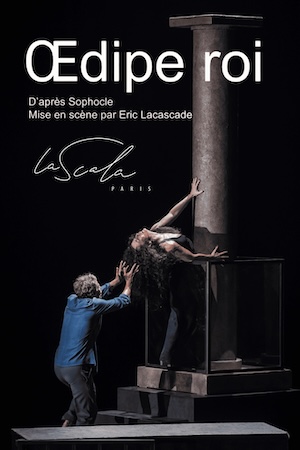

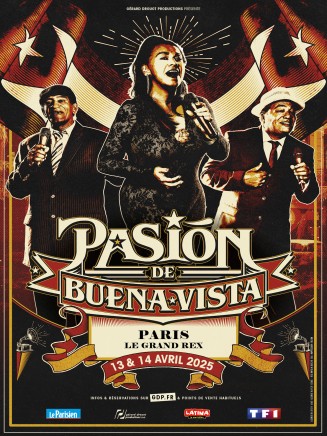

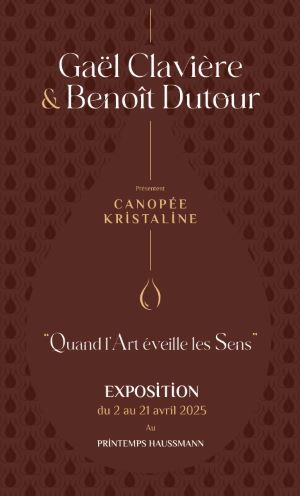

Ce week-end à Paris… du 11 au 13 avril

Art, spectacle vivant, cinéma, musique, ce week-end sera placé sous le signe de la culture ! Pour vous accompagner au mieux, l’équipe Artistik Rezo a sélectionné des événements à ne pas manquer ces prochains jours ! Vendredi 11 avril...

“De la Fabrique à l’Atelier”: rétrospective sur les œuvres de Rafael Carneiro, à l’occasion de l’année France – Brésil 2025

L’exposition Rafael Carneiro, De la Fabrique à l’Atelier propose de retracer 20 ans de production du peintre Rafael Carneiro, une figure majeure de la scène artistique contemporaine brésilienne. À l’occasion de l’année du Brésil en France, l’exposition se tiendra...

“Banlieues chéries”, une immersion artistique au cœur de l’histoire des banlieues

Portes d’entrée sur les grandes villes, les banlieues sont perçues à travers des prismes souvent réducteurs. Le terme lui-même recouvre une grande diversité de réalités fréquemment réduites à l’opposition entre des cités résidentielles dites paisibles et des grands ensembles...